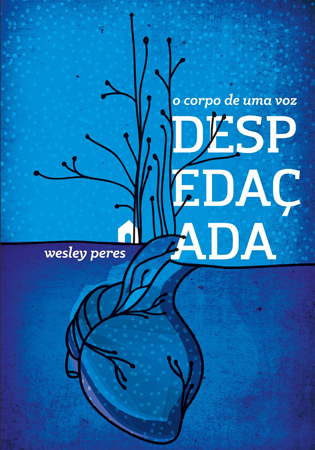

O livro azul de Wesley Peres – Apontamentos sobre O corpo de uma voz despedaçada

Por Wilton Cardoso

O livro azul

O corpo de uma voz despedaçada, de Wesley Peres, trata-se de um pequeno e impressionante livro sobre o trágico acidente do Césio 137 em Goiânia, ocorrido em 1987. É impresso em letras azuis (como o pó radioativo) numa ótima edição da editora Martelo, que vem se notabilizando pela qualidade gráfica e poética de seu catálogo de poesia. As letras-partículas azuis remetem à irradiação da palavra e da memória, ressoando o acidente que, ao que parece, a cidade quer enterrar (recalcar) no esquecimento, como enterrados estão os seus mortos e os detritos radioativos. A tarefa do poeta é recuperar, com sua máquina tormentosa de palavras, essa incômoda memória, em luta com os mecanismos de recalque da cidade:

[…] É preciso dar corpo à voz eviscerada em pedaços, o corpo recalcado pelos sólidos mecanismos da cidade goiânia. […] É preciso construir a máquina palavra girândola repetitiva não de estrelas, mas de tormentas. […] (p. 43)

O corpo da voz: título

Wesley Peres é um poeta rigoroso e experimental, que costuma torcer e distorcer a linguagem até os seus limites sonoros, sintáticos e semânticos. O título do livro não foge à regra e já apresenta ao leitor uma paradoxal construção metafórica, ao atribuir à voz, signo da palavra, da linguagem e do simbolismo, a materialidade do corpo.

O que se quer, afinal? Explorar e dar corporeidade à voz despedaçada (ao sofrimento silente, inarticulado) das vítimas? Dar corpo no sentido de recordar e expor a tragédia social e individual ou no sentido mais ambicioso de re-presentificar o vivido com a poesia?

Poesia que, costuma-se dizer, é o lugar onde a linguagem deixa de ser apenas céu significativo e se torna também terra significante, concreta e material: locus em que as alturas do sentido entram em simbiose com a matéria sonora e (no caso do livro) visual da palavra falada e escrita.

Parece-me que o poeta opta pelo caminho mais ousado de (pelo menos tentar) corporificar de fato a voz, re-vivendo a tragédia com o experimento material e simbólico do poema, mesmo sabendo que acabará num beco sem saída.

O corpo da voz: do livro e para além do livro

Este dilema entre corpo e alma, ou corpo e psique (já que o poeta é também psicanalista), que se desdobra no dilema entre vida e linguagem, não é uma questão apenas deste livro, mas perpassa toda a obra de Wesley Peres. Trata-se, portanto, de uma obsessão do poeta.

Assim, a rememoração ou re-incorporação do acidente radioativo se torna também uma oportunidade para o autor exercitar suas obsessões acerca da tensa relação entre matéria e espírito, corpo e mente, vida e palavra, existência e sentido, plenitude e vazio. Obsessão que é também a do Ocidente desde que este se define como tal, ou seja, desde a Grécia pré-socrática.

Wesley Peres é, portanto, o que se poderia chamar de poeta existencial ou filosófico, sempre pensando enquanto canta, fazendo a re-flexão no mesmo ato da flexão poética da linguagem. Outra tensão em sua obra: pensar e cantar, significar sobre a linha sonora e imagética do jogo poético. Um poeta cerebral e construtor, sem dúvida, mas que deixa transbordar um lirismo que pulsa sob o árduo trabalho de linguagem de seus poemas. O que implica numa terceira uma tensão atravessa sua obra, entre lirismo e construção.

Pode-se, então, dizer que Wesley Peres transita entre as ‘tradições adversárias’ do lirismo de Bandeira e do engenho de Cabral, mas numa linguagem que recupera uma terceira tradição, onírica e a-lógica, que é a do simbolismo e surrealismo mais experimentais e construtivos, como em Manoel de Barros. Este último, aliás, seria a ‘filiação poética’ (na falta de expressão melhor) mais próxima e visível de Peres, como pode se perceber em suas desconstruções sintáticas e semânticas da linguagem.

Manoel de Barros promove uma desconstrução da linguagem que remete a uma crítica também desconstrutiva do mundo moderno. Sua poesia é atravessada pelo desejo de uma regressão primitiva não reacionária e não autoritária à infância, à tradição popular, ao mundo animal, vegetal e até mineral; e é uma celebração desse ‘mundo puro’ dos primórdios. Puro não no sentido ascético do termo, mas concebido como um caos primordial intocado pela ordem, desmedido e sem hierarquias, prenhe de novas possibilidades de mundo. No fim das contas, a poesia do mato-grossense, sob a superfície de um regionalismo e um naturismo ingênuos e lúdicos, é uma crítica aguda à modernidade e, em consequência, ao capitalismo.

Palimpsesto e origami: tensão entre o sem sentido e o desejo de sentido

A desconstrução poética de Wesley Peres, ao contrário da de Manoel de Barros, não resgata nem celebra os primórdios e o caos como uma nova possibilidade de mundo, mas costuma se deparar com o vazio de sentido e a ausência de saídas para a ‘alma humana’ e o ‘espírito do mundo’. Exemplos desse ceticismo em relação à transcendência e até à magia são a presença de duas imagens recorrentes neste livro, e em outras obras suas, que são o palimpsesto e o origami. O primeiro remete à impossibilidade da origem e do fundamento, enquanto as complexas dobraduras do segundo nos diz que o conteúdo e o sentido não passam de puras formas, dobras e redobras de uma matéria/substância indiferente e inerte.

Palimpsesto e origami remetem, portanto, a uma poética agnóstica e desencantada, descrente das possibilidades utópicas de uma regressão aos caos primordial ou mesmo de uma ultrapassagem emancipatória das sufocantes coerções da sociedade (pós)moderna. Este agnosticismo de fundo às vezes emerge límpido no livro:

(O homem crê em Deus e nas pedras. Sonhou a clareza de seus olhos implodidos densos de um imenso sol soletrado pelo calmo ninguém que habita o homem só com o seu corpo). (p. 21)

A poesia de Wesley Peres é, portanto, anti-mágica e anti-lírica. Mas ao mesmo tempo, as pessoas amam, sofrem, desejam, vivem, morrem e formam a teia desejante e coletiva da sociedade ou, no caso do livro em questão, da cidade de Goiânia. E a poesia cética de Wesley Peres se inquieta (se espanta, se comove?) com as paixões humanas e seu desejo de sentido. O poeta procura, então, expressá-las contra o pano de fundo da perspectiva agnóstica, que não vê na realidade social e biopsíquica do mundo humano nenhum fundamento ou possibilidade de transcendência. É nessa tentativa de exprimir esse desejo de sentido, tão constituinte do humano quanto o seu não sentido, que o autor deixa transbordar um lirismo que o agnosticismo construtor de sua poesia aparentemente não possibilitaria.

Esse transbordamento lírico, embora intenso e carregado de afetos, não descamba para a pieguice ou o confessionalismo, nem mesmo quando o eu lírico se expressa. Talvez porque o fundo agnóstico e o rigor experimental, que constituem o pano de fundo poético do qual o lirismo transborda, tornem impossíveis qualquer espécie de derramamento sentimental. Emergindo do pano de fundo agnóstico, o lirismo perpassa todo o livro (e toda a obra que conheço do autor) e é nítido, por exemplo, no poema em prosa “1987”, um dos pontos altos do livro. Em meio a várias referências intertextuais, como à Lautréamont e Deleuze & Guattari, emerge, de forma comovente, a dor e o sofrimento das vítimas de acidente radioativo:

[…] Lautre, era setembro, Lautre, era o sol e era menos de duas décadas para o fim do século. era no Novo Mundo, Lautre, e o mal e o horror amoral e sem nome eviscerou a menina, era o seu cão do terceiro canto, Lautre, sob ordens maldoronianas, o cãoazul m u l t i p l i f l o r a n d o inchando as células multiplicando-as rizomaticamente em era de politicoeconomia e esquizofrenia entrelaçadas. […] (p. 36-37)

No trecho acima, a indiferença e o sem sentido do mundo físico e biológico, representados pelo césio em ação no corpo humano, se chocam com o sofrimento físico e psíquico das vítimas – e dos que se compadecem por elas. Contradição expressa em belas e terrificantes metáforas como “cãoazul” e “o mal e o horror amoral e sem nome”. Do fundo agnóstico e indiferente da física e da biologia que constituem o mundo e o homem, emerge o sofrimento e a dor, assim como o desejo de dar sentido a estes afetos e os compartilhar pela comoção. Os poemas do livro encontram-se, portanto, num campo de tensão que oscila entre a percepção do sem sentido da vida e o desejo de sentido, que constituem de forma contraditória o ser humano da modernidade.

O palimpsesto e o origami são metáforas agnósticas do sem sentido do mundo, como já foi dito anteriormente, mas não apenas isso, pois remetem também ao seu oposto, ou seja, ao desejo de sentido. Palimpsesto e origami são, portanto, metáforas da tensão, tão cara ao poeta, entre ausência de sentido e desejo/construção de sentido. Tensão que atravessa a vida humana, suas memórias e a própria escrita poética, que também quer significar o vivido:

No palimpsesto da memória fiz dobras em vértice

e horizonte.

e também: ideogramo origamis para

a linguagem que se fala nas ruas sem nome

(p. 62)

As sucessivas escritas sobre o pano de fundo insondável do palimpsesto e as intrincadas dobraduras da matéria inerte do origami são (desejos de) construções de sentido que o ser humano empreende, muitas vezes de forma inconsciente, a partir e contra o sem sentido do mundo e da vida. E no trecho acima o poeta nos alerta que sua escrita poética devém como palimpsesto e origami para resgatar e ressignificar a memória. Ora, como nos ensina a psicanálise e a história, a rememoração afetiva e consciente do trauma passado é o fundamento da reconstrução do sentido da vida presente, de uma forma mais sã e humana. Processo de ‘cura’ e humanização que se aplica tanto ao indivíduo quanto à coletividade.

Um poema palimpsesto para lembrar de Leide

palimpsesto nº 1 para piano e pássaro morto

Era uma vez uma menina. Era uma vez ela e um quarto. Num quarto hospital ela rodeada de bonecas. E o invisível azul mastigava ela por dentro e por fora. Estava cercada de flores, e depois cercada de chumbo e pedras. Era uma vez uma menina que irradiaria por séculos o seco silencioso som do sono. (p. 29)

O “era uma vez” do conto de fadas se refere a fatos fantasiosos mas que, em geral, possui um fundo de realidade social, como a fome, os dilemas morais, a sexualidade etc. Ao tentar desvendar o real na origem dos contos, o exegeta se depara com essa realidade difusa que as fábulas significam e ressignificam sem cessar, como num palimpsesto de camadas sucessivas de sentido.

Mas o acontecimento do poema acima, a morte de Leide das Neves, não é fantasioso nem indeterminado socialmente, e mesmo assim o autor se refere a ele com um “era uma vez”. Talvez esse recurso à retórica da fábula denuncie um esforço da sociedade em esquecer (indeterminar) o acidente radioativo e suas vítimas, ou talvez porque mesmo o mais documentado dos fatos, quando rememorado, acaba por se turvar e se misturar à imaginação. Rememorar, portanto, não deixa de ser um ato de ressignificação, sempre, ainda mais quando se trata de uma memória traumática que se quer esquecer.

Então, o poema rememorativo é uma camada significante a mais e em meio ao palimpsesto de sentidos que todo ato lembrado (e esquecido) é. O “era uma vez” do poeta nos alerta que lembrar, mesmo que seja o fato real da morte de Leide, é fabular, ressignificar, construir sentido, um sentido a mais que se acrescenta à multiplicidade irredutível do palimpsesto do que se é narrado/rememorado. E alerta ainda que há uma enorme liberdade em fabular, mesmo sobre, fatos reais. Pode-se escolher esquecer, aludir, refratar, relatar os fatos objetivamente etc. Ou se pode optar por uma lembrança afetiva que reavive o acontecido para que ele nos afete novamente. É este tipo de lembrança que este poema (e todo o livro) procura re-construir, tornando o leitor um contemporâneo e um vizinho da tragédia, como se fôssemos testemunhas do sofrimento de conhecidos nossos.

Assim, o sentido a mais que se fabula, que constrói a partir do “era uma vez” é o da comoção e (porque não?) da compaixão por Leide, acometida do mal amoral, invisível e cego. O poema rememora os dias finais da menina, enclausurada num ‘quarto hospital’, rodeada de bonecas e cercada de flores e doença (“o invisível azul mastigava ela por dentro e por fora”), e depois cercada de chumbo e pedra. A partir do contato com o césio, a vida de Leide se torna uma sucessão de dor e clausura, até o cerco final da morte, que a encerra num caixão de chumbo dentro de um túmulo de concreto. O procedimento anafórico de repetição de sentidos (num quarto, rodeada, cercada) conduz a fábula, de tom aparentemente singelo, num crescendo espiral de horror até o desfecho trágico.

Ao final do poema, há outros dois tipos de repetições, desta vez sonoras, que são a aliteração em ‘s’ e a assonância em ‘o’: “Era uma vez uma menina que irradiaria por séculos o seco silencioso som do sono” [grifo meu]. Um arremate que faz ressoar na matéria-forma sonora do poema a radioatividade do corpo contaminado de Leide e a própria morte. Mal radioativo que persiste mesmo depois da morte: “irradiaria por séculos”. E esse mesmo ressoar sonoro forma, em termos semânticos, uma bela, e trágica, metáfora para a morte: “seco silencioso som do sono”. Não é apenas a radiação, mas também a morte da menina que ressoa (irradia) de forma comovente na sonoridade final do poema.

As repetições do poema (anáfora, aliteração, assonância), bem como o ritmo e a metáfora são procedimentos que dão ao texto o seu aspecto poético, (re)dobrando a linguagem no canto silencioso do poema. Mas a repetição é também um recurso mnemônico, um artifício para o leitor, e o poeta, relembrar o poema, o que ele diz e como o diz. No caso de um poema rememorativo como o “palimpsesto nº 1” – e, na verdade, todo o livro – lembrar do texto é relembrar da vida e da morte de Leide, é explorar suas dobras recalcadas (de origami?), expô-las e ressignificá-las, acrescentando sentidos e afetos a mais no palimpsesto da memória coletiva dos fatos.

O poema (todo o livro) é uma exploração, exposição e ressignificação da memória para resgatar, compreender, se indignar e se comover com o sofrimento da menina, vítima de um mal impessoal e indiferente ao sofrimento: o Césio 137, mas também o Estado e boa parte da sociedade. Essa comoção da rememoração, que nos leva ao compadecimento (padecer junto) para com as vítimas, nos lembra que ainda somos humanos carregados de afetos, lembrança que já nos humaniza em meio à fria impessoalidade do mundo moderno e seus “sólidos mecanismos da cidade goiânia” (p. 43), que quer moldar a existência humana apenas com a razão instrumental dos seres úteis e funcionais.

Um livro necessário

Nem Goiânia nem o país querem relembrar o acidente radioativo de 1987, mas é necessário remexer essa ferida mal curada da sociedade, que trouxe dor e morte a pessoas simples e sem voz. O livro é uma tentativa de falar, não por, mas junto com essas pessoas e a partir de seu sofrimento que, afinal, é o sofrimento humano diante da doença e da morte, agravado por uma sociedade cuja mecânica fria e utilitária (“as engrenagens da cidade”, p. 24) esquece os desimportantes desde o nascimento e tenta esquecê-los ainda mais quando se tornam um problema para seu funcionamento e sua autoimagem.

Wesley Peres empresta sua voz poética, sua perícia experimental e seus dilemas existenciais e filosóficos para seus concidadãos anônimos que pereceram diante do mal invisível e amoral da radiação. Se a vida humana, em essência, não tem sentido nem fundamento, esse generoso ato de rememorar, se comover e se compadecer pelo outro, e também de se indignar com a indiferença de boa parte da sociedade diante do sofrimento alheio, ato literário-afetivo que é do poeta mas também do leitor, talvez este ato construa para a vida um significado, não metafísico, mas mundano, que faça o ser humano ter sentido não como ser em si transcendental, mas como ser social, fundado no chão histórico do mundo.

Assim, a comoção do autor e do leitor com as vítimas faz com que suas vidas não tenham sido em vão e sem sentido, assim como as nossas. Enquanto guardarmos vivamente na memória a tragédia e os que a sofreram, estaremos salvos, nós e elas, não para o Reino de Deus, mas para a humanidade ‘demasiadamente humana’ do humano, com suas alegrias e sofrimentos, sua fragilidade, finitude, contradições e imperfeições. Salvos como humanos, como seres sociais contra a indiferença da natureza e da sociedade (pós)moderna que nos objetifica e instrumentaliza e, em consequência, nos des-socializa e desumaniza.

Wilton Cardoso (Morrinhos/GO,1971). Graduado em Jornalismo (UFG) e doutor em Estudos Literários (UFG). Poeta e ensaísta, publica seus textos em seu blog pessoal. É funcionário público e mora em Goiânia.