Adriano B. Espíndola Santos

KALIMA

“Acabou-se tudo! Acabou-se tudo!”. Agitou-se o fragor interno, tomando-lhe o mísero instante de lucidez, enquanto sentia tremer o chão, com os passos decididos do verdugo no seu encalço.

Já passara três dias e três noites inteiras correndo e se escondendo, sem pregar o olho, pensando em cruzar a Serra da Barriga e pôr os pés no solo sagrado, para a honra dos seus; que, a essa altura, não lhe socorria o enlevo, mas, sim, a necessidade. Iria, aí, resolver o seu destino junto dos seus.

Estava num descampado de perder de vista. Por sorte, havia alguns pés de planta, não muito frondosos, com galhos que se derramavam sobre rochas. Alojou-se e sorveu um bocado de água barrenta e velha, acumulada na pedra maior, de não se sabe quando. O problema estava propriamente em não se hidratar, pois que o seu corpo clamava e não conseguia discernir mais que isso.

Em geral, as noites pareciam amenas nos recém-findados dias. Justo nessa ocasião, o abafado lembrou-lhe do dia em que fora jogado, qual bicho – e próximo deles, dividindo o mesmo espaço de venda –, nas ruas, saindo do porão mofado para cair na boca das aflições da província; trocando um inferno por outro. Eram cinco, escorados na parede e acorrentados, confusos – sendo, em razão do porte avantajado, em menos de uma manhã, adquiridos por um senhor gordo e sério, de suíças longas, que se encontravam, na altura do pescoço, com o bigode. Diminuto nas palavras, tirano nos mandamentos. Foram testados aí, indo ao matadouro carregando seus próprios corpos.

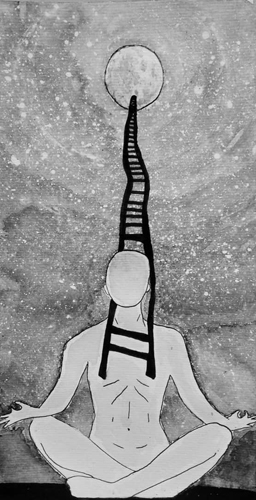

Dos três irmãos, era o que mais sentia o peso de ser arrancado de sua terra. Todos tinham fé; Kalima, em seu íntimo, não. Às vezes, era censurado por supostamente não estar conectado aos céus. Sofria, também, por não estar impregnado desse dom natural: “Kalima, para de ser um pedaço de pano puído, sem vida; vai acabar nos sugando para a indevoção e para a morte!”.

A libertação era algo impensado. Jazia há pelo menos cinco anos em meio à lama civilizatório-putrefata chamada Brasil, do qual nunca tinha ouvido falar, nem entendia aquela língua embolada, prestes a afogar o falante de torpor; sem uma distinção ou reconhecimento pelo trabalho extenuante, passando, como podia, empapado com precário pão e água, no mais das vezes. O juízo que calhava era que, se não fosse pelos irmãos e a mãe, que trabalhavam ao seu lado, teria matado um branco e se matado em seguida.

Admirava-se de Mazi, um negro alvoroçado, submisso por medo dos graves castigos, que chorava todas as noites sentindo saudades das filhas. O lamuriar era contido, para não perturbar os da Casa Grande. Não queria contato com ninguém, por receio de provocar alvoroço. Nada mais lhe interessava na vida. Se não fosse o medo e a esperança rasa de encontrá-las, teria preparado a maior desgraça para morrer apanhando, refletia Kalima, para fugir do lugar-comum.

Sem conseguir dormir, depois de doze a quatorze horas ininterruptas de trabalho, já não aguentando mais, Kalima perdia o centro e gritava para que parasse; e Mazi, de pronto, respondia: “Você, seu desgraçado, tem sua mãe e seus irmãos; eu não tenho nada. Me deixa chorar em paz!”. Essa foi a última lembrança que sucedeu a Kalima, do negro que morreu, ainda assim, açoitado, por ter chorado e se deitado no chão enquanto deveria estar trabalhando – estava morto em vida, de tão arrebentado; essa outra morte era decência.

***

Mais uma vez, sentia na carne, pelo atrito programado que aderia e rasgava, as tiras de couro embebidas em água e sal grosso. Pregavam nas lacerações – onde se podia meter um dedo, de rasgos e mais rasgos não cicatrizados – cristais de sal, que, na voz do capitão-do-mato: “É pra se benzer e agradecer, seu verme, pra não ficar a porcaria do chorume escorrendo na terra e as varejeiras botando bicho no bicho!”.

Registrado no departamento da coroa como João de Borges – sendo Borges o seu senhor –, originalmente Kalima de batismo, lembrava-se da sorte da mãe, por ter se jogado e se liberado no abismo, depois da caçada feroz, que dizimou seus irmãos. Mãe e irmãos, agora, o seu orgulho, por não haverem se entregado. Não suportavam mais os desmandos e não o diziam, decerto, para não o desencorajar, já que era fraco na fé.

Kalima, embora aturdido de tanta pancada, vislumbrava um plano. Escondera uma pequena faca amolada do carrasco, própria para sangrar. Esperava, ansioso, o novo amanhecer.

Adriano B. Espíndola Santos é natural de Fortaleza, Ceará. Em 2018 lançou seu primeiro livro, o romance Flor no caos, pela Desconcertos Editora; e em 2020 o livro de contos, Contículos de dores refratárias, pela Editora Penalux. Colabora mensalmente com a Revista Samizdat. Tem textos publicados em diversas revistas literárias nacionais e internacionais. É advogado civilista-humanista, desejoso de conseguir evoluir – sempre. Mestre em Direito. Especialista em Escrita Literária. É dor e amor; e o que puder ser para se sentir vivo: o coração inquieto.