Adriana Vieira Lomar

Os gerânios me entendem

Sei que o nome dela por aqui é um tabu, mas assisti à cena, e isso anda me incomodando. Vou omitir seu nome. Ela não virá contra mim, caso algum dia leia esta nota. Se bem que… Não correrei esse risco, guardarei estas linhas no fundo de minha gaveta, como uma joia de família. Gaveta a ser aberta por seus herdeiros – e tal coisa ocorrerá, quando tanto eu quanto ela já estivermos em outra dimensão.

Estou na janela aguando os gerânios. A tarde desmaia de preguiças, enquanto a Lua emerge. Uma inquietude em mim, um mau prenúncio. A rua quieta ao extremo traz o cheiro das trevas, do susto e do imprevisto. Quem dera eu estivesse errada…

Ela está voltando da escola, quando os quatro bem mais velhos a abordam. Medrosa, sento-me no chão frio da sala e, entre as grades, assisto. O som do asfalto, a rua deserta assovia quando as folhas tocam o chão fedido.

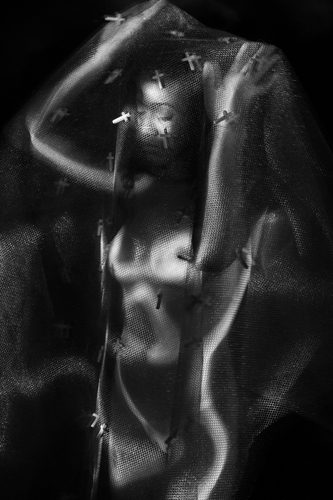

Os quatro ecoam juntos o boa-tarde mais sentido que já escutei. Suas vozes não chegam até o segundo andar, onde permaneço escondida. De súbito, ela abre a camisa. Antes, olha para todos os lados. Agacho-me ainda mais. Deito-me no chão, agora mais frio. Entre meus olhos e a cena, há um fiapo de grade – uma grade porosa.

Vejo um par de seios frescos, com bicos rosáceos e espertos. Um beija o esquerdo, outro o direito. Os outros dois permanecem quietos, de braços cruzados, olhando a rua como quem vigia. Passados alguns minutos, talvez dois, eles trocam de lugar.

Os dois tiram a saia de pregas. Ela no meio, entre os dois esmaece. Sua bochecha rosada deita no braço cabeludo de um deles. A essa altura, não sei o que fazer. Prefiro observar os fragmentos dos gerânios que ainda me parecem hidratados.

As doze baladas do sino vibram na pequena cidadela. Canso-me de permanecer deitada e me sento. Os cinco ainda estão na rua ainda deserta. Ouço seus gemidos daqui. Nem os sinos impõem receio. E se eu tiver coragem e simplesmente aparecer ali?

Mas isso não dará certo. Trabalho para o pai dela, o prefeito. O cara é viúvo, um pobre coitado. E aqueles quatro, vi todos nascerem, conheço suas mães. Todas estudaram comigo. Também, pudera, haveriam de estudar em outro lugar? Por aqui só há uma escola, a mesma onde ela estuda, que mantém o mesmo uniforme, apesar de três décadas terem passado, assim, feito mágica.

Vou permanecer aqui boquiaberta, rezar um pouco, pedir para os cinco se mancarem. Meu Jesus Cristo, tende piedade de… Não deu outra, uma pancada de chuva daquelas devastadoras, com direito a raio, trovoada. No ritmo em que meu coração bate, de puro desassossego.

Os quatro correm em direção a suas casas desertas. As mães estão na igreja. Ela, feito uma estátua, permanece ali, com a blusa desabotoada. Tenho que ir a seu encontro, preciso abotoar cada botão. Exercer a maternidade que não quis para mim.

E, com muita dor, feito faca me cortando, eu a vejo saindo do ponto em que estava. Partindo com sua saia de pregas abaixo do joelho. Caminhando como se estivesse embriagada. As meias brancas e bordadas borradas de terra e a sapatilha de boneca gasta.

O emblema da escola São José do Amparo sobrevive. A essa altura, estou na esquina. E, de olhos fechados, lembro o dia em que a gerei. Meu sumiço e o dia em que presenteei o prefeito. O grande vazio. Minha vida sem graça.

Na direção contrária, corro e volto a aguar os gerânios. Ela não me vê. Meus gerânios não falam. E, dessa sacada, posso chorar. Eles me escutam.

***

O louva-a-deus

Uma folha voadora chega aqui e faz cócegas em meu nariz. Veio só com esse propósito. Logo depois da missão, ela cai esparramada no chão batido de cimento frio. Por quantas ela passou para chegar aqui? Passou por um corpo ainda morno e vigiado por um bando de urubus que trafegam no espaço aéreo azulado. Eles só observam o momento certo de limpar as vísceras do corpo estendido e mortificado.

Ainda estou sem palavras. Nem sei como começar. Minhas pernas tremem, mas tremiam bem mais antes de ela passar por aqui.

Ela deixa um cheiro bom de alecrim, que me remete ao dia de ontem. Nós estávamos bem, comíamos na grande mesa rememorando nossas histórias antigas, mas ainda não comentadas, apesar do tempo tão longo de vida em comum. Tomamos vinho branco, da cor da neve, que vimos pela primeira vez. Degustamos um peixe rosado e carnudo chamado salmão, que bem lembra os sermões escutados durante as aulas de catequese. Debandamos. Nessa época, eu ainda não o conhecia. Em lugares diferentes, permitimo-nos não acreditar mais em dogmas. Criamos os nossos.

O inhame assado com raspas de limão traz a lembrança da terra por adubar e a florada como um unguento nos dias de sofrimento. A sobremesa – cajus derretidos em manteiga de amêndoas – remonta aos gritos de chamar para o almoço o menino peralta, que inventava de subir no ponto mais alto do cajueiro e encher o tacho da mãe com o fruto.

Depois da comilança, resolvemos dormir. O cheiro ainda era bom, apesar da idade avançada, da lembrança de que um dia o torpor da juventude habitava todo o domingo de beijos e toques na pele desnuda. Diminuídos em tamanho, com a tez enrugada e vincada, nós dois gostávamos de dormir feito caramujos.

Não sei quando aconteceu. Há um grande vácuo. Estava adormecendo, quando ele me pediu o travesseiro. Logo depois, mais um pedido inaudito. Disse que não, não poderia jamais cumprir sua ordem. Depois, ele veio com aquela conversa de que eu era mais nova e deveria lhe obedecer. Virei meu corpo para trás. Com raiva, adormeci. Nunca, em seis décadas, dormi sem beijá-lo. Meu braço ficou no vazio.

Meus braços estão vagos e desocupados. Os urubus agora o rondam de fato. Minhas pernas estão fracas. Meu silêncio ainda está ocupado pela raiva.

O boom da bala que me fez acordar. Algumas horas atrás. Sem vizinhos, nesse bosque, ele me deixa assim, solitária.

***

O desconhecido

Estou no túnel. Agonia. Na urgência em chegar à casa de saúde. Estou a cem por hora. Talvez seja multada. Minhas extremidades suam, o vômito ameaça chegar, o coração acelera e me vem o medo da morte. O túnel é longo, extenso como o corredor da sala grande. Da sala grande. Da sala grande da fazenda. Lá, eu estou atravessando a escuridão. O maço é vermelho, os cigarros são recomendados para tirar a ansiedade. Eu os pego com minhas mãos miúdas. Devolvo a meu cowboy e ganho o posto de menina corajosa.

Meu cowboy me espera no quarto de hospital, mas não sei se consigo atravessar o túnel para me despedir. Não posso parar o carro. Os faróis ferem meus olhos. Minha retina ameaça fechar. A velha imagem do corredor longo me vem à tona. Os sofás na penumbra presenciam meus passinhos curtos e medrosos até o birô. As corujas me assistem. Consigo pegar o maço inteiro, mesmo sentindo um frio na barriga. Retorno com o maço e o entrego. A mesa está lotada. Ouço aplausos. Conseguirei chegar até o hospital? As pernas tremem, meu coração pula em disparada, partes de mim adormecem feito câimbra.

Quero abraçar meu velho cowboy. Em mim, berra a urgência em encontrá-lo antes que ele parta para sempre. Mesmo sentindo a morte chegar, o túnel ainda escuro, preciso vencer a escuridão. Morrer é uma certeza de todos. Volto a me ver naquele velho corredor da cozinha para a sala grande, vejo-me pequenina tomando banho no breu. Escuto minha voz de criança dizer que tinha medo, ouço sua voz de tenor dizer que, depois do coração aos saltos, a brisa leve e cheirosa virá. Como uma montanha-russa – horrível a primeira vez, depois vira adrenalina. “Será que consigo, meu cowboy?” “Treine primeiro. Pega meu maço lá no escritório. Terás que atravessar a longa sala, sem sinal algum de claridade. Nem candeeiro vale.” “Não consigo.” “Tenta, minha amada, tenta.”

Seu timbre me guia até a casa de saúde. Aturdida, caminho até a recepção. Estou ali para me despedir do cowboy. Respiro fundo e me apresento.

“Quarto 201, senhora.”

Entro no quarto, espero encontrar um homem velho partindo. Lá, encontro o cowboy me pedindo para assistir ao campeonato mundial. Pelé está em plena forma. Ele não lembra que eu ainda tinha dois anos quando Pelé jogou pela última vez. “Sou eu, meu cowboy, não está me reconhecendo?” “Como não iria reconhecer-te? Estou sim. Preciso te contar um enorme segredo, não contes a ninguém. Eu sei que tu és igual a mim, e não contarás.” Aproximo meu ouvido e ouço o cochicho mais ardido e sofrido de se ouvir. Com lágrimas em meus olhos vividos, só digo sim com a cabeça. Jamais conseguiria deixar de perdoá-lo. E ali, naquele quarto frio e sem graça de hospital, ele partiu, imaginando Pelé.

Seu semblante era de paz. Aliviado, morreu sem culpa. Depois do enterro, voltei a atravessar túneis. Sinais verdes e sinais vermelhos. Por um tempo, continuei sentindo falta de ar, achei que iria morrer. Meus pés suavam, minhas mãos tremiam. Mantive-me na esfera do medo, medo de não conseguir voltar para casa com vida. Mas aquela voz de tenor me acompanhou e continua me acompanhando. E, assim, os tijolos criados pelo medo continuam desabando. Com a luz acesa, tomo banho e deixo a água lamber meu corpo fatigado. Na mistura de lágrimas com água, permanece o segredo dito: “Você tem uma irmã e precisa dividir a casa, a terra ou o que mais deixei.”

Adriana Vieira Lomar é Integrante dos Quinze e do “Caneta, Lente & Pincel. Pós graduada em Arte, Pensamento e Literatura Contemporânea e Roteiro para TV, cinema e Novas Mídias pela PUC-RIO, autora de “Carpintaria de sonhos” e do romance “Aldeia dos mortos”, esse pela editora Patuá.

Meus favoritos!!! Que talento, Adri!